2022.10.20 【学びの窓(DX編)】 第26回 デジタルトランスフォーメーション編が始まります

これまで、本コラムでは皆様が取り組むべきセキュリティ対策や情報の提供を行ってまいりました。今回からはセキュリティ対策が行われたうえで、より一層ITを活用していただき、皆様の事業のお役に立てるような情報をお伝えしたいと思います。

「デジタル・トランスフォーメーション」という言葉、一時流行った流行語のように感じる方もいらっしゃるかも知れません。

確かに当初は具体的な情報が不足したまま、「DX」の略語だけ氾濫した感がありますね。

しかしながら、決して不要になったり時代遅れになった考え方ではなく、引き続き社会全体で取り組むべき指針のひとつであると考えています。

元々「デジタル・トランスフォーメーション」という概念は、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された「ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」とされていました。その後、エリック・ストルターマン教授は2022年2月にデジタル・トランスフォーメーションを再定義されています。

デジタルトランスフォーメーション定義の改訂

現在、私たちピコシステムを含め、IT業界で広く知られている定義は、

経済産業省の2018年12月「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」通称「DX推進ガイドライン」に記載されいる

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

となります。

その後、経済産業省でも何度か検討が積み重ねられ、今現在の私達が参照すべきガイドラインは2022年9月に公開された、

「デジタル・ガバナンスコード」

ニュースリリース

となります。経緯については、

産業界におけるデジタルトランスフォーメーション

をご参照ください。

世間一般には、まだまだデジタル・トランスフォーメーションとデジタル化の理解不足、誤解、用語の混同が多いようですね。

大手ITベンダーやコンサルタントの皆様から独自の見解・解釈や定義が発信されています。

どれが正解ということではなく、「視点」や「当面の目標」の置き方の違いと捉えてよいと考えています。

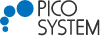

但し、単なる電子化とデジタル・トランスフォーメーションの違いは、しっかりと認識しておくことが、特に経営層の方々には必要となります。

是非、経済産業省の資料から引用した下図をご確認下さい。

引用:経済産業省「DXレポート2(中間とりまとめ)」2018年12月28日

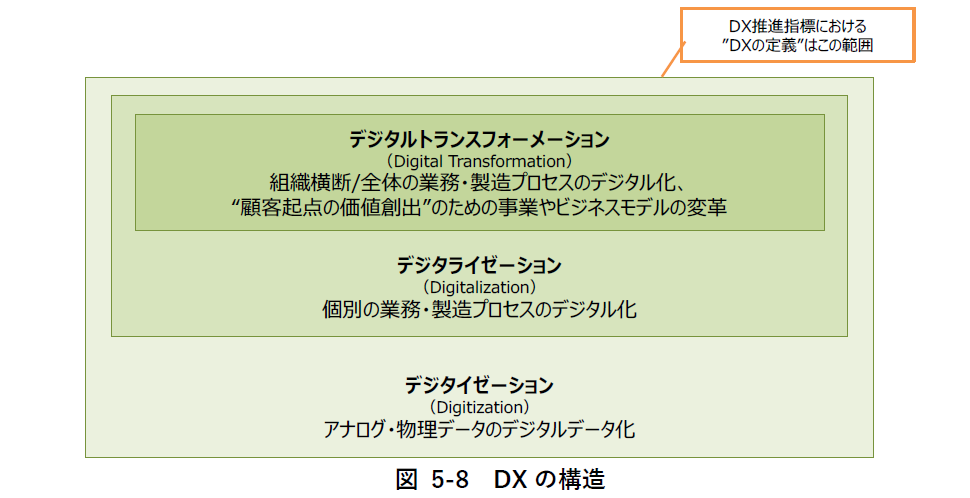

現在位置や取組中のプロジェクトの位置付けを確認するには、下記図も参考になります。

引用:経済産業省「DXレポート2(中間とりまとめ)」2018年12月28日

これまでもメルマガでご案内しております「電子帳簿法対応」や「インボイス対応」も、まずは電子化と「デジタライゼーション」の過程なのですが、目指すべきはDXの本丸というべき業務の変革による競争力の強化と「幸せな働き方、働く場所」の実現と私達は考えています。

今後、本コラムでは随時セキュリティに関する注意点も挟みながら、DXにまつわる周辺情報をお届けしたいと思います。

<<<<<<<< 皆様ご安全に、かつクリエイティブに >>>>>>>>

※会社・団体でのセキュリティおよびデジタル化についての相談は、当社担当営業まで、遠慮なくご相談下さい。

セキュリティ担当:眞部 誠一郎